このページをご覧になっている方の中には、離婚の話し合いをしていて調停が申し立てられると予想できた方も、裁判所から書類が届いてはじめて配偶者が離婚を希望していると知った方もおられるでしょう。

気が動転して、何をしたらよいかわからない方、不安な方も多いと思います。

ここでは、離婚調停を申し立てられた場合の対応のポイントと注意点を説明しています。

調停を申し立てられたら、まずは落ち着いて状況を把握

何事においても、これからどのように行動すべきか検討する際、状況を把握することが大切です。まず、調停はどのような手続きで、どのように進んでいくのかを説明します。

調停はどのような手続か

離婚調停(夫婦関係調整調停)は、家庭裁判所において、夫婦が話し合いにより離婚問題について解決を図る手続きです。

裁判所と聞くとテレビで見る法廷を思い浮かべて、厳しい質問がやり取りされている裁判の場面を想像する方もいるかもしれません。

調停は、テレビで見る裁判とは違い、話し合いにより当事者の自主的な解決を図る手続きです。法廷ではなく調停室という非公開の場所で行われます。

夫婦が面と向かって話し合うのではなく、調停委員(2名)を介して話し合いをします。夫婦が交互に調停委員と話すことを繰り返して、手続きが進められます。調停委員は、中立の立場で合意形成をサポートします。

夫婦の間で合意できた場合には、調停成立となります。

合意できない場合は、調停は不成立となります。

なぜ調停を申し立てられたのかを考える

裁判所から送られてきた書類の中身を確認してください。その書類には、申立人である配偶者が求めている内容(離婚と希望する条件など)が記載されているはずです。

配偶者が何を求めて調停を申し立てたか、その内容を確認しましょう。

申し立てられた後の流れ

離婚調停を申し立てられた側としては、答弁書を提出することになります。

答弁書を提出しなくても、調停期日に出席すれば話し合いはできますが、話し合いをスムーズに進めるために答弁書を提出し、調停委員に言い分を理解してもらっておくことも大切です。

調停期日では、夫婦が交互に調停室に案内されて入室し、別々に、調停委員から考えを聞かれます。

1回の調停期日で話し合いがまとまるケースもありますし、何度も調停期日を重ねてもまとまらないケースもあります。

調停委員から主張や資料・証拠を提出するよう指示されることもあります。例えば、養育費の算定のために、双方の収入に関し、源泉徴収票を提出するよう指示されたり、財産分与について不動産の価格に関する資料を準備するよう指示されたりすることがあります。

夫婦間で合意できれば、離婚が成立します。調停離婚の場合、調停が成立したときに離婚が成立します。なお、戸籍法による届出義務がありますので、調停成立の日から10日以内に、調停調書を添えて離婚届を市区町村役場に提出しなければなりません。

離婚調停で話し合いがまとまらない場合、調停不成立となって調停手続きは終了します。

その後の流れとして、

・審判に移行する

・離婚裁判(訴訟)に進む

・夫婦で改めて話し合う

・もう一度調停を申し立てる

などがあります。

離婚調停を申し立てられた場合の対応

通知書の内容を確認

まずは裁判所から送られてきた書類の中身を確認してください。

その書類に、配偶者が求めている内容(離婚と希望する条件など)が記載されているはずです。

また、第1回目の調停期日が記載されていますので、第1回目の調停に出席できるかどうか確認しましょう。

調停は、平日の日中に行われます。1回の調停期日は、2時間程度です。延長することもありますので、余裕をもって予定を空けておくのがよいでしょう。

指定された調停期日に出席することが難しい場合には、裁判所に連絡を入れるようにしましょう。裁判所に初回は欠席するが、次回から参加する旨を伝えておけば、不利になることはありません。第1回目の調停期日を欠席した場合、通常、第1回目は、申立人の意向や希望を調停委員が聞き取る形で手続きが行われ、その次の期日であなたの考えなどの聴き取りが行われる進行となるはずです。

調停の準備

〈離婚や離婚条件について検討〉

裁判所から送られてきた書類の内容を確認した後、離婚や離婚条件に関するご自身の考え、対応を検討します。

離婚はしないのか。離婚は受け入れるとして、離婚条件について、どのような内容であれば離婚に同意できるのか。財産分与、親権、養育費、面会交流など、1つ1つの条件について考えてみましょう。

調停は、話し合いによって解決を目指す手続きですので、お互いの言い分に開きがある場合、合意を成立させるにはお互いに譲り合うことが必要になります。

どうしても譲れない点もあるでしょう。有利に進めるために法的に有効な主張をし、それを裏付ける証拠・資料を提出することが重要です。

たとえば、離婚に応じるとしても、浮気をした申立人から納得できる金額の慰謝料を支払ってもらうことを条件とする場合、申立人の不貞行為を主張・立証することなどが必要となることがあります。

自分に離婚原因があるが、どうしても離婚したくない場合には、これまでのご自身の言動を振り返り、反省し、謝罪と正直な気持ちを配偶者に伝えることも大切です。

なお、提出した証拠や資料は、配偶者も目にすることになりますので、知られたくない事項・内容にマスキングして提出しましょう。

また、配偶者に見られたくない書類を提出しなければならない場合、提出の際に「非開示の希望に関する申出書」を添付しましょう。

〈どの点を、どこまで譲歩できるか検討する〉

離婚条件について、譲れる部分は譲って、どうしても譲れない点については配偶者に譲歩してもらうことで解決に至る場合もあります。話し合いで納得のいく解決ができるよう、譲れる部分と譲れない部分、どの程度まで譲れるかを検討することも大切です。

離婚は重大な出来事です。離婚後も人生は続いていきますし、生きられる時間は無限ではありません。落ち着いて、これからの人生という視点で考えてみることも大切だと思います。

法的には認められない主張にこだわって、話し合いに必要以上に時間を費やしたが、裁判でもご自分の主張が認められないということもあり得ます。

不利な状況になることを避けるには、法的な観点からの検討も必要ですし、考えが対立する点について裁判になった場合の見通しを立てることも重要です。

〈関連事件の申立ての検討〉

離婚に関連する事件の申立てをする場合もあります。

たとえば、配偶者が一方的に家を出て別居したにもかかわらず生活費を渡してくれない場合、婚姻費用分担請求調停の申立てをして、婚姻費用(生活費)を請求することができます。

また、たとえば、配偶者が子どもを連れて家を出て、子どもと会えない状態になっている場合、子どもとの面会を求めて、面会交流調停を申し立てることができます。

離婚調停の関連事件として申し立てることで、裁判所が同じ日に調停期日を設けてくれて、離婚問題と一緒に話し合うことができます。

調停期日への出頭について

〈出席について〉

調停当日は、指定された時間までに家庭裁判所に行き、受付をして、待合室で待機します。待合室は、申立人待合室と相手方待合室に分かれています。

指定された待合室で待っていると、調停委員から呼び出されて、調停室に案内されます。調停室で、調停委員に離婚に関しての考えや要望、申立人の意見への反論などを伝えて、話し合いを進めていきます。30分程度ずつ、夫婦交互に調停委員と話をします。

言い分を裏付ける資料などの提出を求められることもあります。

1回の調停期日は、約2時間です。

1回で解決しない場合、必要に応じて、次の調停期日の日程調整をします。裁判所の予定と当事者の都合によりますが、調停は月1回程度のペースで開かれます。

〈欠席について〉

離婚調停の呼出状が届いて、突然のことに困惑し、出席したくないという気持ちになることもあるでしょう。

調停は話し合いの手続きですので、一度の欠席で直ちに不利益が生じるわけではありませんが、欠席にはデメリットもあります。

・ 過料の制裁が科される可能性がある

正当な理由なく調停を欠席する当事者に対して、裁判所は5万円以下の過料に処することができます。

・ 調停が不成立になり、離婚訴訟を提起される

欠席が続くと、合意の成立する見込みがないとして調停が不成立となり終了します。

配偶者が離婚を強く希望している場合、調停不成立の後、離婚訴訟を提起されることになります。

離婚訴訟の場合、欠席すると、裁判所は、原告(配偶者)の主張や証拠をもとに、離婚、親権、財産分与などについて結論を決めることになります。

訴訟は、当事者が主張と証拠を提出し、裁判所が判断をする手続きですので、調停と比べて、離婚条件を柔軟に調整することには向かない手続きです。

当事者の考えや希望する条件を柔軟に調整して解決を目指す場合、調停で話し合いをして離婚条件の調整を図ることが適切といえますので、調停期日に出席するようにしましょう。

・ 審判がなされる可能性がある

たとえば、離婚調停と一緒に婚姻費用分担請求調停が申し立てられていた場合、婚姻費用について審判手続きに移行し、申立人の言い分に基づいて婚姻費用の支払を命じられる可能性があります。

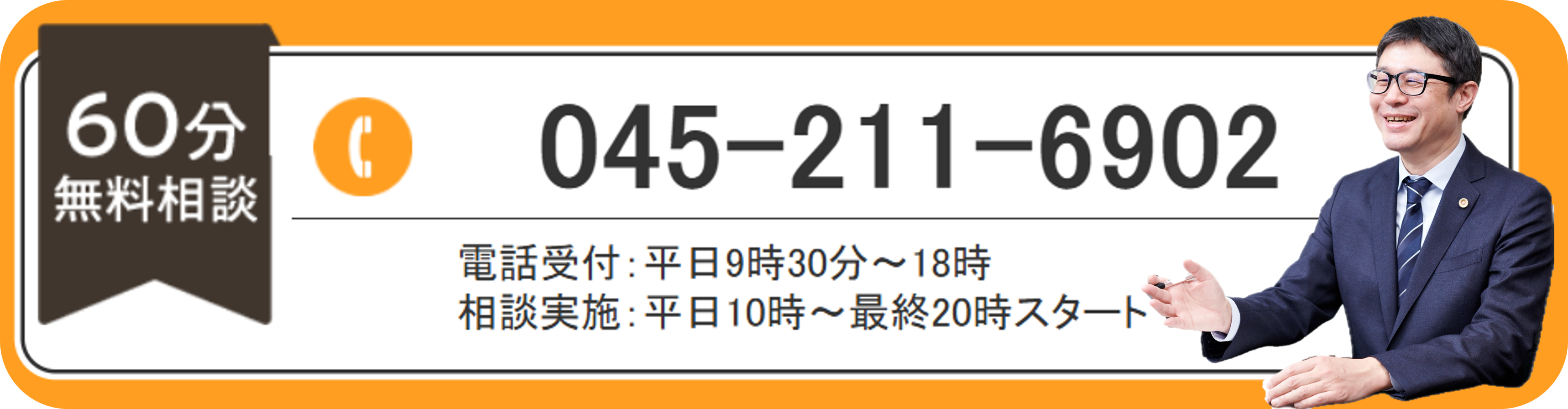

弁護士への相談する

離婚条件について自分の希望が通る可能性があるのか、配偶者の要求は過大なのか、裁判になった場合の見通し、適正な離婚条件など、分からないこと、知りたいことはいくつもあることでしょう。そのような場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

〈弁護士に相談するメリット〉

弁護士に相談することで、専門的な知見に基づいて、法的に適正な離婚条件、相手からの要求に対する対応、調停での対応、調停にむけて準備すべきこと等についてアドバイスを受けることができます。

インターネット上でも離婚に関する情報を入手することができますが、その情報が自分のケースにも当てはまるとは限りません。自分のケースと全く同じ事情というのはありませんので、インターネット上の情報から自分のケースに当てはまる情報を的確に取捨選択し、適切な対応を判断することが難しい場合もあると思います。

また、調停委員や裁判官は中立の立場ですので、自分の味方になって、「このような主張をした方がいいですよ」、「この手続きも一緒に行った方がいいですよ」などといったアドバイスや情報を提供してくれるわけではありません。ご自身で手続きを選択し、どのような主張や証拠を提出すべきかを判断しなければなりません。

弁護士に相談・依頼することで、提出する書類や資料、手続き等についてアドバイスやサポートを受けることができます。

相談の時期は、できる限り早い時期がよいでしょう。調停を申し立てられた場合には、裁判所に答弁書・回答書等を提出する前の段階で相談されるのがよいでしょう。

よくわからないままに回答してしまった結果、整合性のない主張をしてしまったり、配偶者に有利な回答をしてしまうなど、その後の話し合いや手続に不利な影響が生じる場合がありますので、そのような事態が生じないようにする必要があります。

〈弁護士に依頼した方がよいと考えられるケース〉

① 配偶者に有利に話し合いが進んでしまう不安がある場合

たとえば、配偶者に弁護士がいる場合、それまでの配偶者との関係から配偶者の言い分を信じてしまう傾向がある場合などです。

配偶者の弁護士は配偶者の利益のために行動します。あなたに弁護士がついていないとしても、調停委員や裁判官が積極的に情報提供やアドバイスをしてくれるわけではありません。知識等が不十分な状態で対応していると、本来よりも不利な離婚条件であることに気付かないまま手続きを進めてしまうこともあります。

自信満々に断定的に話をする配偶者の話や言い分を信じてこれまで生活していた方もおられるでしょう。関係がよかったときはそれでよかったのかもしれません。しかし、離婚の場面となったときは、配偶者は自分が損をするような行動を取ることはしないでしょう。配偶者の言い分をそのまま信じることは不利になる可能性があります。たとえば、配偶者が財産は○○しかないと言っている場合、その言い分を信じて手続を進めた結果、本来得られた財産分与より不利な内容の財産分与となってしまう可能性があります。

また、仕事や家事、子育てで忙しく、自分で調べる余裕がないという方も多いのではないでしょうか。

離婚に関する正しい知識・情報をもたないまま交渉すると本来より不利な条件で合意してしまうことが起こり得ます。

配偶者に弁護士がいる場合など、配偶者に有利な進行になってしまっているのではないかという心配・不安がある方は、弁護士に相談することをおすすめします。

② うまく手続きを進められるか不安がある場合

離婚調停では、調停委員が、夫婦双方の言い分を聞きます。言い分を文書で提出することもできますが、調停室において口頭でやりとりすることも多いです。相手の言い分や調停委員から伝えられた内容を理解し、検討した上で、自分の主張をすることになります。法的な検討が必要な事項もあります。適正な養育費の算定のために、算定表では考慮されていない個別事情を主張すべき場合もあります。

口頭で主張・説明することが苦手な方、文書の作成に自信がない場合や離婚の条件などをご自分で検討することに不安がある場合など、弁護士を入れることで手続きにおける負担を軽減することができますし、適切に主張することができます。

③ 財産の範囲や評価等に争いがある場合

財産分与の対象となる財産なのか、財産の範囲が問題となることもあります。自分の方が財産形成に対する貢献度が高いと主張すべきケースもあるでしょう。たとえば、自宅を購入する際の頭金を自分の親からもらったお金から出した場合や結婚前の預貯金から出した場合など、財産分与の対象となる範囲や貢献度を検討し、適切に主張しなければならない場合もあります。

また、配偶者がすべての財産を開示していないケースもありますし、対象となる財産を見落としているケースもあります。夫婦であっても、配偶者が持っている財産をすべて知っているとは限りません。

高額な財産、例えば不動産をいくらと評価するかによって、財産分与の金額は大きく変わりますので、評価額が争いになることはしばしばあります。

適正な財産分与を行うには、財産の範囲や評価、財産形成に対する貢献度・寄与度について、十分に確認・検討し、適切な主張・立証を行うことが必要になります。

財産分与において適切な主張等を行うには、弁護士に相談・依頼することが効果的です。

④ 財産を分けにくい事情がある場合

夫婦の財産が現金や預貯金だけの場合や現金・預貯金の割合が大きい場合、分け方でもめることはあまりないでしょう。

しかし、たとえば、財産分与の対象となる財産について、居住している自宅不動産がその大部分を占める場合、特に一方または双方が離婚後も自宅に住み続けることを希望する場合など、分け方について話し合いが難航するケースがあります。

また、将来支給される予定の退職金、解約せずに契約を継続した方が有利な生命保険など、すぐに現金化することができない財産もあります。

このような場合、分け方や支払方法等について、財産を売却して分与する、分割払いにするなどといった工夫が必要になります。支払方法が一括払いでない場合など、財産分与の内容・方法が非定型・変則的な場合はリスクを伴います。そのリスクを理解していないと、もらえるはずだった財産がもらえないなどの将来的なトラブルにつながります。弁護士とともに財産分与の内容や方法について、メリット・デメリット・リスクをよく検討することが大切です。

⑤ 親権を争う場合

主な監護者がどちらであったか、監護状況、子どもの意思等、親権者の判断において重視される事情があります。 親権に争いがある場合、自分が親権者としてふさわしい事情を主張等する必要があります。

配偶者の主張する事情について反論すべき場合もあります。

親権者としてどちらがふさわしいか、家庭裁判所調査官が夫婦それぞれから聴き取りなどの調査を行うことがあります。

弁護士に依頼することで、親権者の判断に必要とされる自己に有利な事情を適切に主張することができます。また、有利な事情を裏付ける資料を適切に提出することもできます。

調停に出席する際の注意点

調停においては、調停委員とのコミュニケーション、調停委員からどのような印象を持たれるかということについても気を配ることも大切です。

服装や持ち物

服装や持ち物についても気を配ることが大切です。

たとえば、派手な服装や高価なブランドを身につけていると、浪費しているという印象を与えかねません。また、たとえば、収入が少なく、財産もないと主張しているにもかかわらず、高価なブランド品を身につけていると、開示している収入や財産が真実であったとしても、もっと収入があるはず、ほかにも財産があるはずという疑いをもたれ、まとまる話もまとまりにくくなります。

調停委員との接し方

言葉づかいや態度等にも気を配ることが大切です。

たとえば、モラハラされたと配偶者から主張されているケースで、あなたが配偶者の言い分に納得できないからといって怒り、不快感を示すなど感情的な対応をしたり、乱暴な発言をした場合には、調停委員は配偶者の言い分を信用し、あなたがモラハラをしていたという印象を持ち、あなたの言い分を信用してもらえなくなる可能性があります。そうなると、話し合いを有利に進めることは難しくなります。

自分の主張を信じてもらうには、調停委員があなたに対して抱く印象についても配慮することが必要です。調停委員に悪い印象をもたれないよう、落ち着いた清潔感のある服装、丁寧な言葉づかいと冷静な対応を心がけましょう。

調停における話し合いのポイント

離婚調停では、離婚の意思の有無、離婚条件について話し合います。

離婚の意思を確認する

調停では、離婚の意思があるか確認されます。

離婚には応じられないという方もおられるでしょう。離婚に応じる意思はないという方でも、裁判になった場合の見通しを立てることは大切です。調停では夫婦間で合意できなければ離婚は成立しませんが、裁判となった場合、一方が離婚に反対していても、法律で定められた離婚事由がある場合、判決により離婚が成立することがあります。

裁判になれば離婚が避けられないという場合、話し合いによる柔軟な解決が可能な調停で話し合いを行うのがよいのか、裁判をするのがよいのか検討し判断する必要があります。

条件次第で離婚するという考えの方もいるでしょう。この場合、自分の希望する離婚条件について検討することになります。

親権、養育費について

〈親権〉

未成年の子どもがいる場合、親権者を決める必要があります。現状では、離婚後も共同親権とすることはできません。

なお、令和6年に成立した改正民法では、この改正民法の施行後は、共同親権とすることもできるようになります。この改正民法は、令和8年5月までに施行予定です。ただし、必ず共同親権になるわけではありません。

親権者については、子の利益を最優先に考えて決めることが大切です。

子どもと離れたくないという気持ちが強いことから、親権の争いは激しくなる傾向があります。 調停や裁判では、裁判所に親権者としてふさわしいと分かってもらう必要があります。

親権者の判断要素として、これまでの監護状況、子どもを主に監護養育していたのは誰か、子どもの意向などがあります。

親権者の判断に重要な要素、その裏付けとなる事情を適切に裁判所に伝えることが重要です。

感情的になってしまい、調停の場でも冷静さを欠いて、自分が親権者としてふさわしい要素を備えていることをうまく伝えられないこともあるかもしれません。

そのような場合、親権者の判断に重要な要素、その裏付けとなる事情を適切に裁判所に伝えることができるよう、弁護士に相談するのがよいでしょう。

〈養育費〉

未成熟子がいる場合、養育費について決めることになります。未成熟子とは、経済的・社会的に自立しておらず一人では生活できない子どものことをいいます。

養育費とは、子どもが生活するために必要な費用(衣食住の費用や教育費、医療費、娯楽費など)のことです。

子どもが安定した生活を送り、健やかに成長するには養育費は継続して支払われていることがとても大切です。

両親が離婚した後も、離れて暮らしている親(別居親)から養育費が継続して支払われていることを子どもが知ったとき、子どもは別居親からも愛されていることを感じることができます。別居親からの愛情を感じることができることは、子どもの成長にとってとても重要なことです。

子どもが自立するまで子どもにかかる費用を負担することは親の義務です。 期間の目安としては、20歳まで、18歳まで、大学を卒業する22歳までなど、事情・状況に応じて様々です。

養育費の額は、基本的には、父と母の双方の収入を基準にして算定します。

裁判所が早見表(養育費算定表)を公開しており、調停では、算定表に基づいて算出されることが多いです。

算定表は、標準的な額を簡易迅速に算定するためのものであり、個別事情をすべて考慮して作成されているわけではありません。

たとえば、私立学校に通っている場合など、個別事情を考慮して養育費を算定することが必要なケースもありますので、事案に応じて個別事情を適切に主張することが重要です。

個別事情を考慮した養育費の算定など、養育費について不明な点、不安な点等があれば、弁護士に相談するのがよいでしょう。

財産分与について

財産分与は、離婚にあたって、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を分ける制度です。

適正な財産分与をするには、「どの財産」(対象となる財産)と「どう分けるか」(分け方)について、法的に検討することが大切です。

財産分与では、「婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産」が対象になります。現金・預金、不動産、自動車、株式、保険(解約返戻金)、家財道具などです。

別居後は経済的な協力関係がなくなっていることから、離婚前に別居しているケースでは、通常、別居時の財産が財産分与の対象となります。

結婚前から持っていた財産(結婚前に貯めた預金など)は財産分与の対象にはなりません。親等から贈与された財産、相続した財産も、夫婦の協力により築いた財産ではありませんので、財産分与の対象になりません。

夫婦であっても、相手がどのような財産を持っているのか知らないことも多いのではないでしょうか。

相手方に開示されている財産以外に財産はないか確認することが重要です。

不動産などの評価が必要となる財産もありますが、その評価についても検討する必要があります。

夫婦で築いた財産の分け方として、基本的に、貢献度に応じて財産を分けるのが公平だと考えられています。

夫婦には様々な形がありますが、貢献度は基本的には50:50とされることが多いです。「2分の1ルール」と呼ばれることもあります。

夫婦の一方の特別な能力等によって多額の財産が築かれた場合は、分与の割合が修正されることもあります。財産形成に対する貢献度について主張すべき場合もあるでしょう。

お互いの合意があれば、50:50ではなく、自由に分けることができます。

離婚後に安定した生活を送るためにも適正な財産分与を行うことが重要です。

財産分与では、検討事項が様々です。適正な財産分与のために弁護士に相談することをおすすめします。

慰謝料について

慰謝料とは、配偶者の暴力・不貞行為などの不法行為によって「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金です。

離婚慰謝料を請求できる不法行為の例としては、DVや浮気(不貞行為)などがあります。

性格の不一致や価値観の違いで離婚することになった場合、性格の不一致や価値観の違いは、通常、不法行為とはいえず、慰謝料を請求できません。

また、たとえば、配偶者が不貞行為やDVがあったことを認めない場合、配偶者の不貞行為やDVがあったことについて、慰謝料を請求する側が証明する必要があります。

証明するためには証拠が必要です。証拠は、離婚を切り出す前、別居前に集めておく必要があります。 慰謝料の額をいくらにするかについて、法律には書かれていません。

慰謝料の額を算定するときに考慮される要素として、次のものがあります。

・離婚原因となった不法行為(有責行為)の内容・程度・期間

・婚姻期間

・精神的苦痛の程度(心身の健康を害したなど)など

話し合いで決めるのであれば、慰謝料の額は、夫婦双方が合意した金額となります。

離婚の際の慰謝料について、慰謝料を請求できるか、どれくらい請求できるかということについては、それぞれの事案で検討が必要です。浮気などの証拠の有無によって影響を受けますし、配偶者がすぐに離婚をしたいと考えている場合には多く払うケースもあります。

年金分割について

婚姻期間中に納めてきた厚生年金保険料は夫婦が共同して負担してきたと考えられるのに、離婚した夫婦間で、老後にもらえる年金額に差が生じる不平等を是正する必要があります。その不平等を是正するのが年金分割です。

たとえば、妻が専業主婦だった場合、夫の厚生年金の保険料納付実績を分割することができます。

年金分割の割合の上限は2分の1(50%)です。

離婚調停を行っている場合は、年金分割についても一緒に話し合って決めることが多いです。なお、年金は老後の生活保障であることから、家庭裁判所で決めることになった場合、基本的に分割割合は0.5(2分の1)と定められます。

調停や審判で分割割合が決まったら、当事者のいずれか一方から、年金事務所等において、年金分割の請求手続を行う必要があります。家庭裁判所の調停や審判に基づいて自動的に分割されるわけではありません。

年金分割の請求に際して、調停調書謄本(審判の場合は審判書謄本及び確定証明書)、戸籍謄本などの提出を求められます。

離婚から2年を経過すると年金分割の請求ができなくなりますので、注意が必要です。

調停が不成立になった場合

離婚調停で話し合いがまとまらなかった場合、調停不成立となって離婚調停は終了します。

調停不成立となった後の流れとしては、次のものが考えられます。

・審判へ移行

・裁判(訴訟)への移行

・夫婦間で改めて話し合う

・もう一度調停を行う

・当分の間、離婚をあきらめるなど

離婚を強く望む当事者がいるケースでは離婚訴訟に進むことになります。

審判への移行

家庭裁判所は、離婚調停が成立しない場合において相当と認めるときは、事件の解決のために必要な審判(調停に代わる審判)をすることができます。

調停に代わる審判に対して、審判を告げられた日から2週間以内であれば異議を申し立てることができます。異議の申立てがあれば、審判は効力を失います。

そのため、夫婦のどちらかが離婚を明確に拒否しているなど、審判に対して異議の申立てがなされることが確実に予想される場合には、家庭裁判所が審判をする意義が乏しく、審判が行われるケースは多くありません。離婚調停が不成立となった場合、離婚裁判を検討することになります。

次のようなケースでは、審判によって離婚が成立することがあります。

① 離婚条件の大部分について合意しているが、養育費の額など一部の離婚条件について少しの差で合意に至らない場合

② 当事者が調停に参加できない事情のある場合

離婚条件については合意できているが、当事者の一方が病気などによって調停に参加できない場合に審判が出されることがあります。

離婚裁判(訴訟)

離婚裁判では、当事者である夫婦双方がそれぞれ主張と証拠の提出を行い、当事者が行った主張と立証をもとに、裁判所が離婚を認めるか否か、慰謝料請求を認めるか否か等について判断を示します。

裁判(判決)で離婚が認められるには、法律で定める離婚事由があることが必要です。法律上の離婚事由があれば、夫婦の一方が離婚に反対していても裁判官が離婚を認める判決を言い渡すと離婚が成立します。なお、裁判の途中で、話し合い(和解)により離婚を成立させることもできます。

なお、裁判は原則として公開されますので、夫婦のプライバシーが公になることがあります。

裁判では、主張と証拠を提出することになります。裁判手続を進めるには、法的知識・技術等が必要です。 裁判では、判決という形で結論が出ますが、自分に不利な内容の判決となることもありますので、裁判になる前から裁判になった場合の見通しをたて、離婚手続きを進めることが大切です。

判決に対して不服申立て(控訴等)があると、さらに裁判が続きます。

裁判まで行うとなると、時間や費用など負担が大きくなります。

離婚は重大な決断ですので、ある程度の負担は避けられませんが、必要以上に時間や費用を費やすことがないよう、早い段階で弁護士に相談するのがよいでしょう。

調停で合意した場合

夫婦間で合意に達した場合、裁判所は夫婦が合意した内容を記載した調停調書を作成します。

調停調書の効力

調停調書には、確定した判決と同じ効力があります。

調停調書に記載されている慰謝料、財産分与、養育費などの支払いがなされない場合、裁判所に強制執行手続を申立てることができます。

調停調書の内容変更

調停が成立した後、不服を申し立てることはできません。また、原則として、調停調書の内容を後から変更することはできません。そのため、調停成立に当たっては、離婚条件、調停調書に記載される内容(調停条項)について慎重に検討する必要があります。

たとえば、財産分与の支払方法が一括払いでない場合など、財産分与等の内容・方法が非定型・変則的な場合はリスクを伴いますので、どのような条項にするか法的な観点から検討が必要です。

調停成立において前提としていた事情に、調停の時には予見することができなかった重大な変更があった場合、内容の変更が認められる場合があります。たとえば、養育費の支払いについて合意していたが、その後、病気になり働くことができなくなり収入が大幅に減った場合などです。

内容の変更を希望する場合、当事者で話し合うか、家庭裁判所に調停の申立てを行い、もう一度話し合いをする必要があります。

調停で合意した内容について基本的に変更はできませんので、調停成立前に調停条項の検討が必要です。調停条項について不安がある場合、法的な観点から検討が必要な場合など、弁護士に相談することをおすすめします。

よくある質問

離婚調停を拒否することはできますか? 離婚調停に欠席するとどうなりますか?

調停は話し合いをする手続きですので、裁判とは異なり、判決のような裁判所の判断が出るわけではありません。

しかし、離婚調停を欠席すると、次のような不利益や不利な事態が生じる可能性があります。

・正当な理由なく欠席すると、5万円以下の過料が科される可能性があります。

・調停が不成立となり、離婚裁判を提起されることがあります

・婚姻費用(生活費)の支払いを求める調停が申し立てられていた場合、裁判官が金額を決める審判という手続きに移行します。審判手続きも欠席し、自分の言い分を主張しないでいると、自分の言い分は考慮されず、相手方の言い分と証拠に基づいて裁判所の判断が出されることになります。

離婚調停を欠席することは可能ですが、欠席することで問題や争いが解決するわけではありませんし、不利になることもあり得ますので、どのように対応するか慎重に考えることが重要です。

調停で不利になる発言・行動はありますか?

・配偶者の悪口を言う

・矛盾した発言をする

・嘘をつく

・怒ったり、不快感を示すなどの感情的な対応をする

・配偶者との直接交渉を求める

・無断で欠席する

・夫婦の共有財産を勝手に処分したりする

上記のような発言、行動は調停委員の心証を悪くし、不利になる可能性があります。あなたの言い分を信用してもらうために調停委員に悪い印象を持たれるような発言・態度は控えましょう。

調停で、感情的になったり、自分が責められていると感じる場面もあるかもしれません。しかし、感情的な対応をしたり、乱暴な発言をした場合には、調停委員は配偶者の言い分を信用し、あなたの言い分を信用してもらえなくなる可能性があります。丁寧な言葉づかいと冷静な対応を心がけましょう。

調停の期間はどれくらい?

離婚調停にかかる期間は3か月から1年程度が多いですが、ケースによって異なります。1~2回の調停で終わることもありますし、争点が多い場合や調整が難しい場合は1年以上かかることもあります。

夫婦双方が離婚に合意しており、財産分与や養育費などの離婚条件がスムーズに決まる場合、短期間(1~3か月程度)で終わる可能性があります。

親権が決まらない場合やどちらかが離婚を拒んでいる場合など、調停が長引く可能性があります。

調停にかかる費用はどれくらい?

調停にかかる費用として、申立費用、弁護士費用(弁護士に依頼した場合)、その他の費用があります。

○申立費用

・収入印紙代:1,200円

・郵便切手代:裁判所によって異なります。

・戸籍謄本の取得費用:450円

○弁護士費用

弁護士に依頼した場合、一般的に、次の費用が生じます。弁護士費用は、依頼する弁護士によって異なります。

・法律相談料:弁護士に法律相談した際に支払う費用です。

・着手金:弁護士に依頼したときに支払うお金です。結果の成功・不成功にかかわらず支払うお金で、希望した結果にならなかった場合も返金されることはありません。

・報酬金:依頼した事件が終了したときに支払うお金です。成功報酬とよばれるもので、結果の成功・不成功、成功の度合いによって金額が異なります。

・実費:交通費、通信費などの弁護士が事件を処理するうえで必要になった費用です。

○その他の費用

・調停調書、各種証明書の交付手数料:調停調書の謄本や正本、各種証明書の交付申請において、手数料がかかります。

・必要書類の取得費用:離婚調停での話し合いの内容によっては、不動産の登記事項証明書、課税証明書などの資料を提出する必要があります。これらの資料の取得費用がかかる場合があります。

・調停に出席する際の交通費など

まとめ

調停を申し立てられた場合、冷静に対応し、適切な準備を進めることが大切です。

調停は話し合いによる解決を目指す場ですが、調停が成立しない場合、裁判に進む可能性があるため、見通しを立てて対応することが大切です。

調停では、争いのある点等について、事実関係や言い分を適切に主張し、資料・証拠を提出することも必要になりますが、手続きに慣れておらず、準備が進まないということもあるでしょう。

不利な状況になることを回避するには、弁護士から法的なアドバイスを受けることが有益です。