離婚の際、多くのケースで財産分与について話し合うことになります。

財産分与をせずに離婚したいという相談が寄せられることがあります。

夫婦間で収入に大きな差がある場合、収入の多い側が財産分与することに不満を持つことがあります。夫婦の一方が働き、もう一方が専業主婦・主夫の場合も、働いている方が財産分与に不満を持ちやすい傾向があります。

相手の浮気等が原因で離婚するのに財産分与しなければならないなんて納得いかないと感じる方もいるでしょう。

このページでは、積極財産が債務(借金など)よりも多い場合を前提にして、財産分与について説明します。

財産分与の基礎知識

財産分与とは

離婚にあたって、夫婦が婚姻生活中に築いた財産を分ける制度です。

財産分与には、①夫婦の共有財産の清算(清算的財産分与)、②離婚後の生活保障(扶養的財産分与)、③慰謝料(慰謝料的財産分与)の3つの要素があるとされています。

③慰謝料的要素は財産分与ではなく、別途、離婚慰謝料で話し合われることが多いと思われます。

また、②扶養的要素は、清算的財産分与や慰謝料では離婚後の生活を維持できない場合に補充的に認められています。

①清算的財産分与が基本と考えられていますので、ここでは主に清算的財産分与について説明します。

財産分与の対象となるもの

清算的財産分与の対象となるのは、結婚してから夫婦で協力して築いた財産です。

夫婦どちらの名義であるかは関係ありません。

たとえば、収入を得ていたのが夫のみで、妻が専業主婦の場合も、夫婦が協力して形成した財産として財産分与の対象となります。妻は、家事や育児を行うことにより、夫が収入を得ることに協力しているからです。

財産分与の対象となり得るものには、具体的には、以下のものがあります。

・預貯金

・不動産

・株式・投資信託

・保険(解約返戻金)

・自動車

・退職金

・貴金属、宝飾品など

どの時点の財産が財産分与の対象となるでしょうか。

清算的財産分与においては、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産が対象となりますので、原則として、夫婦間の経済的な協力関係がなくなった時点の財産が対象となります。

別居が先行している場合は別居時の財産が財産分与の対象となります。

別居していない場合、原則として、離婚時の財産が財産分与の対象となります。

財産分与の対象とならないもの

夫婦の協力により得た財産といえないため、次のものは財産分与の対象とはなりません。

・結婚前の財産(預貯金、不動産など)

・相続や贈与により取得した財産

財産分与をしたくないケースにおける対処法

財産分与は原則として拒否できませんが、協議離婚の場合、財産をどのように分けるかは夫婦の自由です。

財産分与を減らす交渉

交渉次第では、財産分与を行わずに離婚すること、また、夫婦の一方が他方より多くの財産を得る形で離婚するケースもあります。仮に配偶者が離婚の原因を作った有責配偶者であっても財産分与を請求することができますので、配偶者に納得してもらえるよう交渉することになります。

〈対象となる財産の確認〉

財産分与の対象となるのは、夫婦どちらの名義であるかに関わらず、結婚してから夫婦が協力して築いた財産です。

相手方が開示した相手方名義の財産について、漏れがないかを慎重に確認する必要があります。

たとえば、開示された銀行口座のほかに、相手方名義の口座がないかを確認することが必要です。

積極財産と債務の両方がある場合、積極財産の評価額から債務を差し引いた結果がプラスとなれば、積極財産があるとして財産分与請求が認められます。

不動産等の評価を必要とする財産が適切に評価されているか確認することも必要です。

なお、ギャンブル等が理由でできた債務(借金)は、通常、財産分与の対象にならず、積極財産から差し引くことはしません。

〈財産形成への寄与度を主張する〉

夫婦が形成した共有財産を分けるのが財産分与ですので、財産形成に対する寄与度・貢献度に応じて分けるのが公平です。

実務においては、特別の事情がない限り、財産形成についての寄与度・貢献度は同等と考えますので、清算割合は2分の1ずつとなります。

財産形成への貢献度が大きい場合には、2分の1以外の割合で財産分与を行える可能性があります。夫婦の一方の特別な才能や能力によって多額の財産が築かれた場合は、分与の割合が修正される可能性があります。

また、一方の親から贈与されたお金を頭金として不動産を購入していた場合、その不動産については寄与度を2分の1とせず、頭金を考慮して寄与度を定めることがあります。不動産購入時の頭金を結婚前の預金から出していた場合も同様です。

---民法改正---

2024年5月に民法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました(この改正民法は2026年5月までに施行される予定です。)。改正民法768条3項には、「婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする」と定められています。

もっとも、この条文は、絶対に2分の1でなければならないと定めているわけではありません。寄与の程度が異なるときはその割合で分与することを否定していません。

この改正民法では、財産分与を行う際に考慮すべき事情が定められました(改正民法768条3項)。

財産分与を判断する際の考慮事情として、次のとおり定められています。

① 当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額

② その取得又は維持についての各当事者の寄与の程度

③ 婚姻の期間

④ 婚姻中の生活水準

⑤ 婚姻中の協力及び扶助の状況

⑥ 各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入

⑦ その他の一切の事情

〈特有財産を主張する〉

財産分与の話し合いでは、特有財産の存在を主張することも大切です。

特有財産とは、夫婦のどちらか一方の財産で、他方の配偶者との協力関係なく形成された財産です。その代表例が、相続や贈与により取得した財産、結婚前から所有している財産です。

ただ、特有財産と共有財産は、外観からは区別できませんので、特有財産であることを説明・証明できるようにしておくことが大切です。

親などから贈与された財産について、贈与されたことを証明できるよう、贈与契約書を作成しておくとよいでしょう。夫婦2人への贈与とみなされると財産分与の対象となりますので、自分だけに贈与されたことを明らかにするためにも贈与契約書を作成しておくとよいでしょう。

相続により取得した財産については、相続したことを証明できるよう、遺産分割協議書を作成しておきましょう。また、相続した財産を預金する場合、自分名義の口座を新たに作るなどして、夫婦共有財産と混在しないように、生活費などの口座とは区別しておくとよいでしょう。

結婚する前に貯めた預貯金も特有財産です。結婚する前から貯めていたことを証明できるよう、通帳を残しておきましょう。金融機関から取引履歴(入出金の記録)を取得することもできます。金融機関によって保存されている期間が異なりますので(7年程度、長くても10年程度という場合もあります。)、確認が必要です。結婚してからの預貯金と区別できるように、結婚前の預貯金と結婚後の預貯金・生活費は別の口座で管理することをおすすめします。結婚前に形成した財産が預貯金以外にもある場合、結婚する前の財産であることを証明できる資料を残しておきましょう。

〈不動産の購入時に頭金を出している場合〉

不動産を購入する際に、頭金を特有財産(親から贈与されたお金や結婚する前から所有している預金など)から出している場合、実務では、特有財産から出した頭金について、①財産形成に対する寄与度(貢献度)として考慮する方法、②不動産の購入代金に占める頭金の割合を算出し、離婚時の不動産評価額にこの割合を掛けたものを特有財産に相当する部分として、不動産評価額から差し引いた残額を財産分与の対象とする方法があります。

離婚協議書・合意書の作成

話し合いがまとまった場合、離婚協議書や公正証書を作成しましょう。

口約束では、そんな約束をしていないなどと言われて、後からトラブルになるリスクがありますし、財産分与について合意した内容を証明する証拠がなければ、追加で財産分与をしなければならない可能性があります。

離婚協議書や公正証書を作成する場合、清算条項を入れることで財産分与等の問題の蒸し返しを防止することができます。

清算条項は、当事者がお互いに書面(離婚協議書など)に書かれている請求権以外の請求権について放棄することを内容とする合意です。

財産分与について合意が成立した場合、清算条項があれば、後日、財産分与を請求することはできません。清算条項がなければ、改めて財産分与等の請求がなされるおそれがあります。

なお、夫婦間にお金の貸し借りなどの問題・争いがある場合、清算条項を入れると、これらの問題・争いについても法律上は解決済みとされる可能性があります。そのため、夫婦間にお金の貸し借り等の問題がある場合、清算条項がどの請求権に関するものか明確に(「本件離婚に伴う財産分与及び慰謝料について」などと限定)するか、清算条項を入れない等の検討が必要になります。

離婚協議書・合意書といった書面の作成については、法的な知識に基づく検討が必要です。解決したと思っていたのに追加請求されたなど、不測の事態の発生を防止するため、離婚協議書等の作成を弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

離婚後に財産分与を請求された場合

財産分与の取り決めしないまま離婚を成立させ、離婚後に財産分与を請求されることがあります。離婚時に財産分与をしていても離婚協議書を作成していなかったり、離婚協議書に清算条項を入れていなかった場合、離婚後に追加請求されることもあり得ます。

離婚したあとでも財産分与を請求することができますが、法律上、財産分与には請求できる期限があります。

離婚の日から2年を経過すると財産分与を請求できなくなります。

2年経過後も、財産分与請求に応じる意思がある場合には、当事者間で財産分与を行うことはできます。しかし、離婚成立時から2年が経過すると、調停や審判を申し立てても財産分与請求は認められなくなります。

財産分与を請求された時点で、離婚の日から2年を経過している場合、請求を拒否することができます。

---民法改正---

2024年5月に民法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました。

この改正民法では、財産分与の請求期間が2年から「5年」に伸長されることになっています。

この改正民法は2026年5月までに施行予定です。

離婚原因が相手にある場合の慰謝料請求

有責配偶者からの財産分与請求

離婚の原因を作った有責配偶者であっても財産分与を請求することができます。

また、基本的に、財産形成に対する貢献度が同程度であれば、離婚原因を作った配偶者は2分の1の清算的財産分与を請求することができます。

有責配偶者への慰謝料請求

慰謝料は、不貞行為や暴力等の不法行為を行った配偶者が、他方配偶者に対して支払うべき損害賠償金です。

有責配偶者に対して慰謝料を請求することができる場合があります。

慰謝料と財産分与

慰謝料請求と清算的財産分与請求は別個のものですので、それぞれ請求することができます。

もっとも、離婚の場面では、財産分与や慰謝料といった金銭問題が同時並行で話し合われることが多く、財産分与に関する話し合いの中で慰謝料の要素を含めて金額を調整することも可能です。

離婚原因を作った有責配偶者が慰謝料に相当する金額を支払うことで、最終的な金額を調整して解決することが可能です。

有責配偶者には有責配偶者名義の財産がなく、夫婦共有財産としては他方の名義の財産だけというケースでは、有責配偶者が慰謝料を支払うことができない可能性があります。この場合、支払については、財産分与として支払う金額から慰謝料相当額を差し引いた残額を支払う形にすることで、慰謝料についての回収不能のリスクを回避し、財産を守ることができます。

なお、財産分与において慰謝料についてもすべて考慮したうえで、財産分与の内容が決められた場合、後日、慰謝料を請求しても認められません。

財産分与の具体的な手続き

次に、財産分与の流れを見てみましょう。

① 対象財産の把握

② 話し合い

③ 調停等の申立て

対象財産の把握

まずは財産分与の対象となる財産を把握する必要があります。その根拠となる資料を揃え、確認します。

相手方名義の財産については、別居後に確認することは困難となりますので、別居を考えている場合は、別居前に確認しておくのがよいでしょう。また、配偶者に離婚の意思を伝えると、配偶者が財産隠しをするリスクがありますので、離婚の意思を伝える前に相手方名義の財産を把握しておくのがよいでしょう。

資料としては、通帳、保険証券、不動産の登記事項証明書、証券会社発行の金融資産の一覧表、退職金が分かる資料、車検証などが挙げられます。資料については、コピーや写真をとるなどしておくとよいでしょう。

不動産などは、その価額について評価が必要になります。

住宅ローン等が残っている場合は、ローン残高を金融機関等に確認する必要があります。

相手方の財産については把握できていない場合も多いでしょう。金融機関や保険会社などから郵便物が送られてきている場合、その銀行、証券会社や保険会社に財産を保有している可能性がありますので、郵便物を確認しましょう。

相手方の財産については確認するにも限界がありますので、相手方配偶者にすべての財産を開示するよう求めます。

夫婦間で話し合い

協議離婚の場合、夫婦間で財産分与について話し合います。

分割の割合、分割の方法、支払や受け渡しの方法などを決めます。

分割方法として、現物を分与する方法、代償金を支払う方法、現物を共有とする方法があります。代償金を支払うケースとして、たとえば、夫婦の唯一の共有財産である不動産を夫が全部取得し、その価額の2分の1に相当する金額を妻に支払う場合があります。

分割の方法や支払方法等についても、法的な検討が必要な場合があります。

話し合いがまとまったら、合意した内容を書面にして残しておきましょう。

調停等の申立て

話し合いで合意できなかった場合は、家庭裁判所に調停を申し立てる方法があります。

調停では、調停委員を介して話し合いを行います。調停委員から法律に基づいた説明がなされたり、解決案が示されることがありますので、夫婦で話し合う場合と比べて、合意の可能性が高まります。

調停でも合意できなかった場合は、裁判等を提起する方法があります。

裁判の途中で、和解により解決することもできますが、和解できなければ、裁判官が一切の事情を考慮して財産分与について判断します。裁判官の出した判断(判決)が希望した内容とは異なり、自分に不利な内容であっても、判決に従う必要があります。

調停や裁判では、特別の事情がない限り、夫婦の寄与・貢献の度合いは同等と判断され、共有財産について、夫婦はそれぞれ2分の1の持分を持っていると判断されます。そのため、貢献度を同等とすべきでない特別の事情があると主張する側は、その事情を主張等する必要があります。

よくある誤解と注意点

財産分与を拒否できるケースは限定的

配偶者から財産分与を請求された場合、基本的には拒否できません。離婚原因を作った有責配偶者から財産分与が請求された場合でも、相手方が離婚原因を作ったことを理由として財産分与を拒否することはできません。

財産分与をせずにすむケースは、

・夫婦の話し合いで財産分与をしないと合意した場合

・財産分与の請求をされなかった場合

・離婚から2年以上経過している場合

なお、令和6年に成立した改正民法の施行後は、2年→5年となります。

・分与すべき財産がない場合・プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合

などです。

専門家への相談の重要性

財産分与については、夫婦で話し合って決めることができます。

離婚の際には、財産分与だけでなく、慰謝料、養育費、親権など、様々な点について話し合い、交渉を進めていかなければなりません。

財産分与についてだけみても、検討すべき点、話し合う事項はいくつもあります。

まず、財産分与の対象となる財産を把握することが必要です。財産の種類によってはその価額を決めること(評価)も必要になります。

また、分割割合、分割方法などについても話し合いが必要です。

財産分与は、離婚にあたって行うものですので、関係の悪化した配偶者との対立が激しくなる傾向にあります。

離婚後に安定した生活を送るためには、財産分与は適正になされることが大切です。適正な財産分与をするには、事前の準備、法的な検討が重要です。

また、一度解決した問題が蒸し返されることがないように、合意した内容について適切な書面を作成しておくことも大切です。

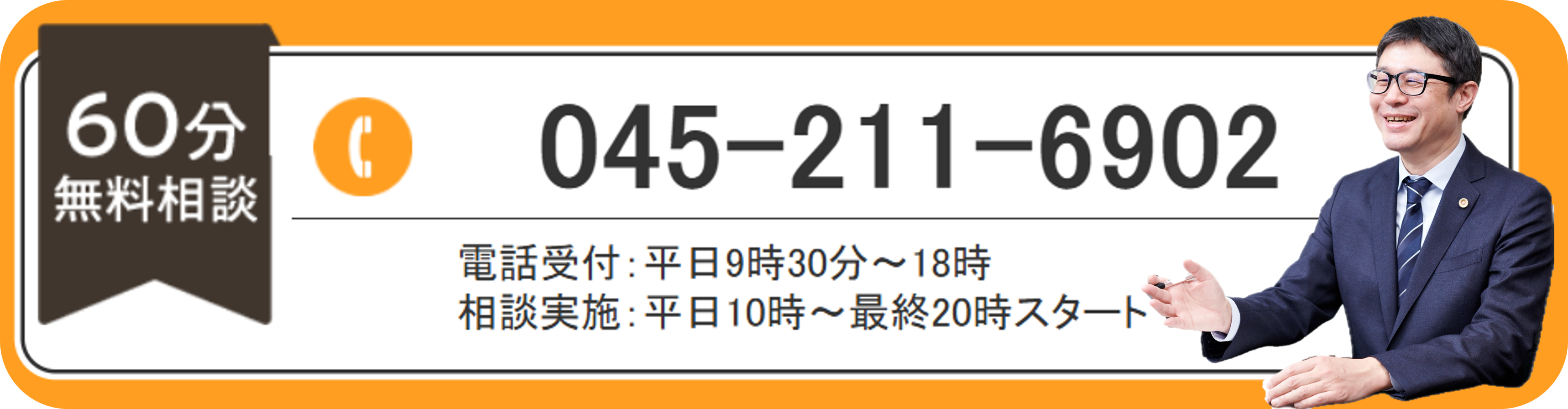

弁護士に相談することで、適切な財産分与を実現する可能性が高まります。また、法的に有効で適切な書面を作成することができます。

離婚や財産分与について不明な点、不安な点がある方は、弁護士への相談をおすすめします。

財産を守るための事前対策

特有財産を明確にしておくことで、財産分与の際に不要な争いを避けることができます。

結婚前の財産を明確にしておく

結婚前の財産(たとえば、預貯金、不動産など)は、その名義人の特有財産(固有財産)ですので、財産分与の対象となりません。

もっとも、結婚前からの特有財産と結婚後に形成した夫婦共有財産が混ざっている場合もあります。この場合、結婚前の財産が財産分与の対象となることがあります。

結婚前からの特有財産であることを明確にしておくことが重要です。

結婚前の財産が財産分与の対象とならないようにするには、結婚前の財産と結婚後の共有財産が混在しないようにすることが大切です。預貯金については、結婚前の預貯金の口座とは別に、結婚後の預貯金・生活費の口座を作り、それぞれ別に管理するのがよいでしょう。

また、特有財産であることを明確にするには、証拠を残しておくことが大切です。

たとえば、結婚前の預貯金であることを証明するには、通帳の記載や銀行の取引履歴などが必要です。

通帳がない場合、金融機関から取引履歴を取得することができます。取引履歴を出せる期間は金融機関によって異なります。遡れる期間が10年程度の金融機関もありますので、注意が必要です。

お金・財産の流れを明確にしておく

特有財産が財産分与の対象にならないようにするためには、夫婦のお金・財産の流れを明確にしておくことが重要です。特有財産を明確にする方法として次のものが考えられます。

〈特有財産の証拠を残す〉

婚姻後に取得した財産にも特有財産となるものがあります。贈与や相続により取得した財産などです。夫婦共有財産ではないことを明らかにするために、特有財産であることの証拠を残すことが重要です。贈与契約書や遺産分割協議書を作成し、保管しておきましょう。

〈夫婦共有財産と混在させない〉

特有財産と夫婦共有財産の管理を分けて、混在させないようにすることが大切です。

贈与や相続により取得した財産が現金や預貯金である場合、特有財産を売却して得たお金がある場合など、これらと婚姻後の収入とが混ざらないように、特有財産専用の口座を作って、共有財産とは別に管理するのがよいでしょう。

まとめ

離婚にあたっては、財産分与、慰謝料、親権、養育費など取り決めるべき事項は様々です。

離婚条件について、法的知見に基づく検討が必要です。財産分与について、検討すべき事項はいくつもありますし、争いになる事例も少なくありません。そのような場合、自分で判断せず、弁護士に相談することで、適正な財産分与となる可能性が高まります。